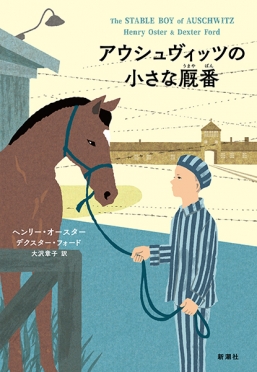

デクスター・フォード:著、大沢章子:訳、新潮社刊

第二次世界大戦下、ナチス・ドイツによるユダヤ人迫害という歴史的悲劇。その只中にいた一人の少年が、アウシュビッツを生き延び、その後の人生を歩んだ記録が、この『アウシュビッツの小さな厩番』である。

読むのは正直つらく、時に息苦しくさえあるのだ。それでもこの本は、「向き合うべき現実」を私たちに差し示している。

■ 生き残るとはどういうことか

著者はユダヤ系ドイツ人。ナチ党によって家族と共に次第に追い詰められ、ついにはアウシュビッツへ。あまりにも過酷な収容所での日々。フランクルの『夜と霧』には人間の尊厳というテーマが貫かれていたように思うが、本書の著者は、それよりもはるかに剥き出しの生への渇望が描かれている。

人間らしさを保つ余裕などなく、生きるために自分を最優先せざるを得ない日々。その姿に、私はむしろ「人間の本質」を見た気がする。きれいごとでは済まされない、生き延びるための葛藤と行動。それが地獄をくぐった人間の現実だったのだと。

■ 収容所を出た少年たちの「その後」

収容所を生き延びた少年たちが列車で移動中、出身国の違いで争い始めるシーン。あれほどの非人道的な体験を経た直後にも関わらず、再び「分断」が始まるという現実。

さらに、著者を助けたアメリカ軍。彼らの人道支援には感謝の念を抱くのだが、当時アメリカ軍は白人部隊と黒人部隊に分かれていたという事実が語られる。

ナチスによるユダヤ人迫害とはスケールが異なるとはいえ、ここにも人間に内在する矛盾、差別の構造が存在している。この矛盾に、ちょっと途方に暮れるような気持ちにもなった。

■ 「生きよう」とする力

著者の人生は、運に恵まれた面もあった。しかし、それだけではない。生きようとする気持ち、知恵、諦めない心。それらが彼の生還を支えていた。

同時に、「うまく行かないこともある」ことを何度も思い知らされながらも、それでも努力を止めなかったその姿勢に、現代に生きる私たちが学ぶことは大きいのではないか。

■ 最後のスピーチに込められた希望

そして、戦後決して戻るまいと決めていたドイツ、ケルンに著者が帰り、ナチスを生き延びた生存者としてスピーチを行うラスト。

この場面には、人間社会の未来への希望が凝縮されているように思う。過去の忌まわしい記憶を語り継ぎ、向き合い、それでも「生き続ける」こと。これは、単なる体験談を超えて、未来を照らす光であると感じた。

■ 読後の私の問いかけ

この本を読みながら、私の中にはこんな問いが浮かんだ。

- 人は、なぜここまでの非道を為すことができてしまうのか?

- なぜ、悲劇を経ても再び争いを始めてしまうのか?

- それでも私たちは、歴史から何かを学べるのか?

歴史は繰り返す──そう言われて育ったが、どこかで「そうはならない」と信じていたい気持ちもあったように思う。それでも、繰り返されてしまう現実。

ではどうすれば?

それは、読むこと、考えること、語り合うこと。この本を読んだ私は、その営みを止めないことこそが希望だと信じたいと思う。

■ 最後に

『アウシュビッツの小さな厩番』は、壮絶な記録であり、静かな希望の物語である。読むのに覚悟がいる本だが、読んでよかったと思う。

そして、自分が何を考え、どう生きるか。それを静かに問い直す時間を与えてくれた一冊である。

【楽天ブックス】アウシュヴィッツの小さな厩番 [ ヘンリー・オースター ]